【体験談】ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)の生餌の種類と頻度は?

ヒョウモントカゲモドキは、独特のかわいさがあり、初心者でも飼いやすいトカゲ。

別名レオパードゲッコーからとって、通称レオパと呼ばれています。

我が家のヒョウモントカゲモドキ(レオパ)は、ショップスタッフさんから「この子は何でも食べますよ」と言われてお迎えした子です。

しかしある夏、長かった残暑がひと段落した頃から食欲がどんどん落ちていき、遂には3日連続で人工飼料を拒否するようになってしまいました。

仕方なくコオロギやミルワームなどの生餌を食事に取り入れてみたのですが、調べてみると昆虫などの生餌を与えているだけでは栄養が偏って栄養不足になってしまうのだとか。

そこで、わが家のヒョウモントカゲモドキ(レオパ)に与えてみて好評だった生餌と、生餌を与える際の注意点をご紹介します。

◆注意◆

当記事には「虫」の画像があります。苦手な方はご注意ください。

ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)が餌を食べない

2019年の残暑は厳しく長く、10月に入ると夏日と例年通りの気温の日が順繰りに訪れるようになりました。

そのため、どのタイミングでヒョウモントカゲモドキにヒーターを使うべきか分からず、人間の感覚で「まだ暑い日もあるから」と放置してしまったのですが、基本的にヒョウモントカゲモドキは気温が15℃を下回ると食事をしなくなり、個体によっては18℃を下回ると食が細くなるのだそうです。

夜間に室温が下がる日があったのか、我が家のヒョウモントカゲモドキの食欲は10月に入るとめっきり落ちてしまい、今まで食べていたゲル状の人工飼料(下の写真の商品です)をあまり食べなくなり、体力が落ちたのか動きも緩慢(かんまん)になってしまいました。

慌ててシートヒーターを飼育ケースの下にセットしたのですが、動きはよくなったものの、やはり食事は1週間に2~3回程度、それも1口くらいしか食べてくれず食欲は戻りませんでした。

↓こちらが我が家愛用の「キョーリン レオパゲル」です。

ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)の餌の量と頻度

ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)は生後3ヶ間が幼体で、1年かけてゆっくりと成体になります。そのため生後3ヶ月までは毎日餌を食べる必要があり、1歳を過ぎると食事も2~3日に1度で十分になると言われています。

我が家のヒョウモントカゲモドキ(レオパ)は6月生まれのため、ベビーではないもののまだまだ成長期です。

現在の体重は26gあるため決して痩せてはいるわけではなく、ごく標準的な体型なのですが、拒食が続いてしまうと丈夫な成体にはなれません。

幼いころに体調を崩すと持ち直すのが難しいということもあり、元気で丈夫な成体になってもらうためには、1年までの飼育がものをいうのです。

そこでペットショップで乾燥コオロギとミルワームを購入し、どちらかに食いついてくれないか試してみました。

ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)の餌に乾燥コオロギは?

まず、手軽に与えることができる乾燥コオロギから試してみました。

ヒョウモントカゲモドキをコオロギだけで飼育している方も多いようで、私がこれまで訪れた数件の爬虫類ショップでも、コオロギを生餌で与えていました。

ただ爬虫類ショップで、コオロギを与える場合には爬虫類の口を噛んで怪我をさせる恐れがあるため、脚をもいで頭を落とした方が良いとアドバイスをされていたこともあり、積極的に生餌で与える気にはなれず、まずは保存も冷蔵庫で楽にできる乾燥コオロギを購入しました。

試したのはこちらの商品です。

しかし、我が家のヒョウモントカゲモドキは丸のまま乾燥コオロギを見せると怖がって逃げてしまい、細かくしたところ1度だけ食べてくれたものの味が気に入らなかったのか、その後は全く反応せず。

成長期の個体の場合は乾燥コオロギをふやかしてから与えると食べることがあるとショップスタッフさんに言われたため、水につけてから与えてみたのですが、やはり食べてくれませんでした。

また乾燥コオロギは確かに生きているコオロギよりはずっと管理が楽なのですが、意外に臭いが強く、一度開封してしまうと冷蔵庫に入れるのが少しためらわれる程です。

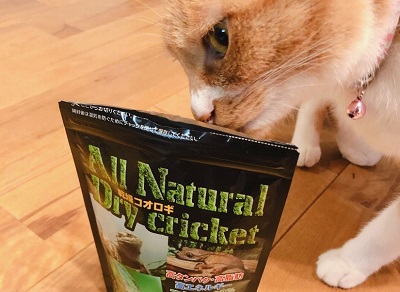

■乾燥コオロギの匂いを嗅ぐ愛猫。食べてはくれません…。

乾燥コオロギの袋を置いておくと愛犬や愛猫が臭いを嗅ぎに来るのですが、食べてくれるわけではないので、余ったものをどうしたら良いのか処分に困っています…。

ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)の餌にミルワームは?

続いて与えてみたのがミルワームです。釣り餌にも使われることがあるミルワームはカップに入って売られているため、コオロギに比べると管理するハードルが格段に低くなります。

食べるかどうかわからなかったため、こちらの少量のカップから試してみたのですが、これまでの拒食は何だったの?というくらい食いつきがよく、初日は10匹も食べてくれました。

ミルワームもそのまま与えると生物の腸を食い破る恐れがあるため、頭を潰した方が良いのだそうですが、ピンセットでつまむ時に頭を潰してしまえばよいので、コオロギよりは前処理もずっと楽です。

しかしこれだけ食べてくれるのならば、ミルワームだけ与えれば良いのではないかと安心したものの、調べてみるとミルワームにも問題点はあるようです。

ミルワームだけでは栄養不足?

ミルワームに限らずコオロギもなのですが、昆虫はリンの含有量が高く、食べ続けるとカルシウム不足から「くる病」になってしまう恐れがあるため、下の商品のような粉末状のカルシウムをまぶしつけてから与えるのが良いとのこと。

また、海外のブリーダーさんもヒョウモントカゲモドキの主食にミルワームを使うことが多いと言われていますが、栄養価が高くないためミルワームは十分に餌を与えて太らせてから与えるのが好ましいとされます。

ミルワームの主な餌は穀物で、パン粉やふすまなどを入れたタッパーの中に入れておくと勝手に食べて太り、さらにカルシウム剤や粉ミルクなどを混ぜ込んでおくと栄養価がアップします。

どうやらお店で買ってきたミルワームをすぐに与えるのではなく、しばらく飼育して栄養をたっぷりとらせてから与える方が良いようです。

ミルワームは意外と早く成虫になる

カップに入って売られているミルワームには、生年月日などの記載はありません。

そのため多めに購入して少し放置しておくと、成虫になっているものがちらほら見られるようになります。

ミルワームはゴミムシダマシという甲虫の幼虫で、ゴミムシダマシは小型のゴキブリのような外見をしています。

あまり長く見ていたいと思える虫ではないため、大量に買ってストックしておいて成虫になってしまうと処分も面倒です。

ブリーダーさんなどはゴミムシダマシの成虫を使ってミルワームを繁殖させるそうですが、正直そこまでするのは抵抗があります…。

糞の処理や他の害虫が発生することもあるため、とても自家繁殖をする気にはなれません。

ただ、ミルワームもゴミムシダマシもコオロギのように鳴くわけでもなく、暴れるわけでもないので生餌の中では管理は楽な部類です。

そのため人工飼料に再度興味を持ってくれるまでは、ミルワームで対処しようと考えています。

まとめ

ヒョウモントカゲモドキの餌としては、他にもデュビアという小型のゴキブリやハニーワームという栄養価の高い幼虫などがありますが、ハニーワームを与え続けると肥満になりやすい、デュビアもミルワーム同様にカルシウム不足になりやすいなど、どれも短所があるようです。

人工飼料を食べてくれるために、育てるのが楽だとショップから言われていた我が家のヒョウモントカゲモドキ。

しかしなかなか思い通りにはいかないようで、遂にできることなら避けたいと思っていた生餌デビューをすることになりました。

人間の都合としては人工飼料を食べて欲しいのですが、ヒョウモントカゲモドキ自身は生餌の方がテンションが上がるらしく、食事の後はハンドリングをせがんで手に飛び乗ってくるなど、嬉しい変化もありました。

今後もライフステージに合わせて色々試してみながら、一番健康に良く、嗜好にもあった餌を探していきたいと思います。

公開日:2019/12/23 最終更新日:2021/10/07