猫の肉球の役割は?病気のサイン&肉球のカラーによる性格診断も!

猫はたくさんの魅力を持った生き物です。

ツンデレな性格やフワフワの被毛、高い運動能力、ミステリアスな一面……数ある猫の魅力の中でも飼い主さんの心を掴んで離さないものの一つに、プニプニの「肉球」があります。

今回は、猫の肉球の特徴や病気のサイン、肉球による性格診断などをご紹介します。

肉球からわかる新たな猫の一面を、ぜひチェックしてくださいね!

猫の肉球の役割

足音を立たせない

猫は本来、群れを作らずに単独で生活する肉食動物です。

肉食動物は瞬発力はあるものの、狩猟対象である草食動物と比べると持久力が劣ります。そのため、獲物にギリギリまで近付いてから一気に狩る必要があります。

肉球は足音を消してくれるため、狩りの対象に自分の存在を気付かせずに近づくことができるのです。

ペットとして親しまれている猫にもその名残があり、肉球は忍び足をしながら獲物に近づくために存在しているといえるでしょう。

クッション性能

猫の肉球は狩りのためだけにあるわけではありません。

プニプニの肉球はクッション性に優れており、高い所から飛び降りたり全力疾走をしたりしたときの衝撃を吸収してくれます。

猫は犬と比べると、横空間の運動だけではなく縦空間の運動も多い動物です。

自分の体高よりもはるかに高い場所からジャンプしても涼しい顔をしているのは、肉球が体へのダメージをカットしてくれているからです。

滑り止め

猫は人間と違い、全身で汗をかくわけではありません。

猫が発汗できるのは、なんと肉球からのみなのです。

肉球には、エクリン腺という汗腺があります。エクリン腺から出た汗は肉球をしっとりと濡らし、摩擦を生むことで滑り止めとしての役割を担ってくれます。

急ブレーキをかけても急カーブを曲がっても滑らずにいられるのは、湿った肉球のおかげです。

センサーの役割

肉球には毛が生えていないことにより、床や地面の感触をダイレクトに感じることができます。

これは怪我のしやすさにもつながりますが、本来野生で生きる猫にとって「地面の状態をすぐに感知できる」というのは重要な要素です。

肉球は、足元の異変をすぐに見つけるためのセンサーとしても活躍してくれます。

体温の調節

人間は暑さを感じると、全身から汗を流すことで体温を調節しますよね。

足の裏でしか発汗できない猫にとって、肉球は体温調整のための生命線です。気温が暑いときだけでなく、緊張したときや体を動かした後にもじんわりと肉球から汗をかき、体温を逃がします。

物を上手に掴む

肉球の間を広げることで空間が生まれ、ごはんやおもちゃを掴みやすくなります。

例えば猫じゃらしを掴むときも、よく見るとただタッチしているのではなく肉球をコントロールしてしっかり掴もうとしているのがわかります。

顔のお手入れ

猫は自分の体を自分で舐めることで清潔さを保つ習性があります。

とはいえ、いくら体が柔らかい猫でも自分の顔を舐めることはできませんよね。

顔のお手入れをする際は肉球を舐め、湿らせた肉球で顔を擦ることでグルーミングを行います。

猫の肉球の特徴・メカニズム

肉球の部位の名称

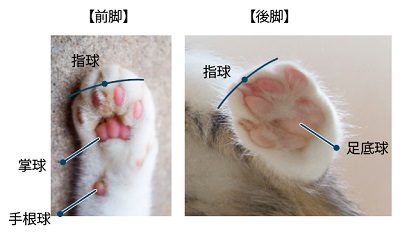

猫の肉球は、大きな一つの部位ではありません。小さな部位がいくつも集まってできており、以下のようにそれぞれに名称があります。

前脚

・掌球(しょうきゅう):中心部分にある最も大きな肉球

・指球(しきゅう):掌球の外側にある5つの小さな肉球

・手根球(しゅこんきゅう):下の離れた部分(かかとに近い部分)にある肉球

後脚

・足底球(そくていきゅう):中心部分にある最も大きな肉球

・趾球(しきゅう):足底球の外側にある円形の4つの肉球

肉球はどのように作られている?

肉球のプニプニ感の秘密は、脂肪と弾性繊維です。

本来猫の皮膚はとても薄く、0.02~0.04mm程度しかありません。しかし肉球は1mmの厚さがあり、体を支えるための弾力性が保持されています。

生まれたての子猫の肉球は、まるで触ると破けてしまいそうなほどに柔らかいものですが、年齢を重ねるごとに少しずつ硬くなります。

また、猫は散歩の習慣のある犬と違い、基本的に室内のみで過ごします。アスファルトや石畳など硬い地面を歩く習慣がないため、成猫になってもある程度の柔らかさが保たれやすいのです。

肉球のカラーリングの秘密

猫の肉球の色は、大きく分けると「ピンク・黒・ぶち」の3種類です。

肉球の色は生まれたときから持っている「毛色の遺伝子」で決定されます。

猫の毛色の遺伝子は「白・黒・茶」の3色が基本であるため、例えば「黒の毛色」の遺伝子を持っている場合は肉球も黒くなります。「白の毛色」の遺伝子を持っている場合はピンクになりますが、「白の毛色」と「黒の毛色」の遺伝子を持つハチワレのように複数の遺伝子を持っている場合は、肉球もまだらになる場合があります。

肉球の色による性格タイプ

猫の肉球の色によって性格診断ができることをご存じですか?

もちろん個体差による違いはありますが、愛猫の性格を知るための目安としてぜひチェックしてみてくださいね!

肉球がピンクの猫

ピンクの肉球を持つ猫は、他の色の子と比べて大人しく穏やかであり、飼育しやすいとされています。

おっとりした一面を持ち、家族にもフレンドリーに接してくれる性格の子が多いでしょう。

少し警戒心が強い場合もあるため、お互いに安心して過ごせるための環境づくりが大切です。

肉球が黒色の猫

黒い色の肉球を持つ猫は、マイペースさとフレンドリーさのバランスがよい性格の子が多い傾向にあります。

とくに、肉球だけではなく被毛も真っ黒な子であるほど人懐こい性格になるといわれています。

犬と暮らすように楽しくスキンシップを取りたい人と相性がよいでしょう。

肉球がピンク×黒の猫

ピンクと黒のブチ柄の肉球を持つ猫は、猫らしいツンデレな性格をした子が多い傾向にあります。

甘えてきたと思ったらすぐに離れていき、気分屋な性格で飼い主さんを振り回す「猫らしい猫」といえるタイプです。

肉球があずき色の猫

あずき色の肉球を持つ猫は、穏やかで友好的な子が多い傾向にあります。

小さな子どもや年配の方にもフレンドリーに接することができ、多頭飼育でもストレスを感じない子が多いでしょう。

肉球から読み取れる病気やケガのサイン

肉球が熱を持っている

猫は眠くなると肉球を含め全身が温かくなりますが、風邪を引いたり具合が悪くなったりしたときにも発熱します。

また体温上昇は熱中症の症状でもあります。

眠たそうにしているだけであれば問題ありませんが、明らかにグッタリしていたり鼻水・食欲不振など他の症状が出ていたりする場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。

肉球が冷たい

冷たいものを触っていないのに猫の肉球が冷えている場合は、貧血の可能性があります。

また病気やケガなどで肉球が冷たくなることもあります。

室温を上げて湯たんぽや毛布で温めてあげても回復しない場合は、動物病院の受診をおすすめします。

肉球を触られるのを嫌がる

肉球を触られるのを嫌がる場合は、外傷があったり炎症を起こしていたりする可能性があります。

肉球皮膚炎や指間炎など、肉球やその付近に発症する皮膚炎かもしれません。

あるいは鋭利な物が肉球に刺さっている可能性もあるため、無理に触ろうとせずに獣医師さんに診てもらいましょう。

肉球が赤い

肉球が赤いときは、まず外傷を疑います。

何かの拍子にすりむいてしまったり、鋭利なものを踏んでケガをしてしまったりしたのかもしれません。

肉球は歩行の度に傷が開きやすく、外傷が深い場合は完治まで時間がかかるため動物病院の受診が望まれます。

肉球が白い

猫の肉球が白いときは、貧血の症状が出ている可能性があります。

歯茎や舌も白くなっている場合は、重度の貧血になっている可能性があり危険です。

また猫白血病ウイルスが関連した骨髄の病気や、腫瘍など重大な病気が隠れていることもあります。楽観視せず、早急に動物病院を受診しましょう。

肉球が紫

肉球が紫の場合は、末梢性チアノーゼという深刻な症状が出ている可能性があります。

チアノーゼの背景には肥大型心筋症が発症している場合があり、血栓が血管に詰まることで足先への血流が遮断されてしまいます。

症状が進行すると命に関わるため、1秒でも早く病院を受診しましょう。

肉球がむくんでいる・出血している

肉球がむくんでいる場合は「形質細胞性足底皮膚炎」を発症している可能性があります。

とくに赤く腫れていたり出血したりしている場合は注意が必要です。

複数の肉球に同時に発症することもある病気ですが、形質細胞性足底皮膚の原因は不明です。

自然治癒する場合もありますが、重症化した際は肉球の一部を切除する手術が必要になることもあります。

猫の肉球のケア

肉球用クリームで保湿をしてあげる

猫の肉球の基本的なケアは保湿です。

肉球が乾燥していると、あかぎれやひび割れを引き起こす可能性があります。猫がリラックスしているタイミングで、優しく触れながらクリームを塗布してあげましょう。

普段から足を触られることに慣れさせていると、スキンシップの流れでケアしやすくなります。

伸びた毛をカットしてあげる

肉球の周りの毛が伸びていると細菌やゴミを巻き込みやすく、炎症を引き起こす原因になります。

とくにペルシャやラグドールなどの長毛猫は放置するとすぐに足裏の毛が伸びてしまいます。

定期的にチェックして、短くカットしてあげましょう。

足裏の被毛ケアは、スリップによるケガ防止にも役立ちます。

ペット用ウェットシートで拭く

どんなに家を清潔に保っていても、小さな埃や細菌は付着してしまうものです。

感染のリスクを最小限にするため、定期的にペット用ウェットシートで肉球をケアしてあげましょう。

ゴシゴシと拭きすぎると摩擦によるダメージを与えてしまうため、シートの上からキュッと軽く握ってあげるようなケアで十分です。

違和感を抱いたらすぐに病院へ

肉球に関するトラブルを回避するためには、症状の早期発見・早期治療が大切です。

とくに肉球の色の変化は、命に関わる重大な病気である可能性も考えられます。

違和感を抱いたら決して楽観視せず、すぐに動物病院に連れて行くことを心がけてくださいね。

まとめ

今回は、猫の肉球の特徴や色からわかる性格、気を付けたいポイントなどをご紹介しました。

可愛らしい猫の肉球を触っていると「ああっ、ずっとこうしていたい……!」と思うほど癒されますよね。

もちろん猫の肉球は可愛いだけではなく、体を守るための重要な役割をいくつも担っています。

定期的なスキンシップですぐに違和感に気付けるように、日常的に肉球に触れながら猫との距離を縮めましょう!